夏休み前の大掃除(みらい学習:思いやり・責任)7月18日(金曜日)

夏休み前最終日、各学年で4月からお世話になった教室などをきれいにして夏休みを迎えようと、大掃除を行いました。机やロッカーの中をきれいにし、さらに机やイスの足の裏側についたほこりも取り除きました。5年生は、自分の教室だけでなく、階段や廊下、低学年のトイレなども、9月からもピカピカの校舎でスタートできるように清掃に取り組んでいました。

たくさんの思い出をつくって、9月1日に元気な顔が見られるのを楽しみにしています。

7月18日更新各学年の様子

1年生生活科「みずであそぼう」(関わる力・みつめる力)7月17日(木曜日)

1年生は生活科「みずであそぼう」の学習で、水鉄砲とシャボン玉づくりを行いました。持ち寄ったいろいろな容器を使って、壁に貼った的に向かって水を噴射したり、紙を外したうちわなどを使って、シャボン玉をつくったりして楽しみました。子供たちは、身近にあるものを利用して遊びを作り出す面白さに気付いたようです。

4年生川原代小との交流会(関わる力)7月15日(火曜日)

本日4年生は、川原代小学校の4年生との交流会を行いました。

まず始めに、お互いの緊張をほぐすために、小グループに分かれての自己紹介、百人一首カルタを行いました。そして、城西中学校区小中一貫教育の重点である、「自分の思いや考えを伝え合う多様な表現力の育成」を目指して、ブックトークを行いました。それぞれ自分のおすすめの本を紹介するポスターを作成し、どんなお話で、おすすめのポイントはどこかを友だちにしっかり伝えることができました。質問コーナーでも、活発に質問と回答を繰り返していました。

短い時間でしたが、楽しい交流会を行うことができたようです。

7月14日更新各学年の様子

4年生交流会の準備(関わる力)7月14日(月曜日)

明日7月15日(火曜日)に行われる、川原代小との交流会に向けて、4年生が準備を進めています。川原代小の子供たちと一緒にやる、百人一首かるたの練習をしたり、昇降口で自作したアーチを持って迎えるリハーサルをしたりと、川原代小の子達と楽しい時間が過ごせるよう、工夫を凝らしていました。

どのような交流会になるのか楽しみです。

ひさびさの外遊び、7月11日(金曜日)

今日は昨日の雷雨の影響などもあり、過ごしやすい気温になりました。

6月中盤頃から例年にない暑さが続き、子供たちは休み時間には室内で過ごすことが多くなりました。今日の業間休みや昼休みには、子供たちがたくさんグラウンドで遊び、ひさびさの外遊びを満喫していました。

来週はまた気温が高くなる予報が出ているため、適度な水分補給や、早寝・早起き・朝ごはんの徹底など、暑さ対策をしっかりとお願いします。

2年生音楽鍵盤ハーモニカの練習(関わる力)7月10日(木曜日)

2年生の音楽では、鍵盤ハーモニカの「指またぎ」の練習を行いました。ミからファへの指の使い方を練習し、となりの子とペアになってきちんとできているか確認し合いました。うまくできていない子には、ペアの子が指の動きを教えてあげて、正しい指づかいができるように何度も練習していました。

友達と教え合い、みんなで上手になっていこうとする姿がすばらしい授業でした。

7月7日更新各学年の様子

教育実習最終日、7月4日(金曜日)

6月初旬から始まった教育実習が、4日(金曜日)をもって終了しました。はじめは緊張した様子でしたが、元気な児童と明るく楽しく過ごしながら、教師の魅力を感じ取っていました。児童も授業や休み時間、給食などで積極的に話しかけ、いつもと違った経験をすることができました。最終日は学年でのお別れ会が開かれ、子供たちがみんなで協力して折った千羽鶴を送られ、とてもうれしそうでした。馴柴小での経験を生かして、これからもがんばってほしいと思います。

登校班、班長・副班長会議(みらい学習:リーダーシップ)7月2日(水曜日)

班ごとに話合い

7月2日(水曜日)に登校班の班長・副班長会議を行いました。4月からの登校班の様子を振り返り、よくできていること、困っていること、通学路の危険な箇所などについて班長と副班長で確認しました。この後、7月17日(木曜日)に実施する登校班会議に向けて、準備を整え、安全な登下校ができるように子供たちの意識を高めて行きたいと思います。

5年生福祉体験「ボッチャ体験」(関わる力)6月30日(月曜日)

ねらいを定めて

6月30日(月曜日)、5年生が誰もが気軽に楽しめるスポーツ「ボッチャ」を体験しました。「ボッチャ」はパラリンピックの正式種目になるなど、障害者スポーツとしても有名なニュースポーツです。開催に当たっては、龍ケ崎市社会福祉協議会のご協力をいただき、実施することができました。

実際の体験では、ルールの説明を聞いた後、いくつかのグループに分かれて指導を受けながら競技を楽しみました。はじめはボッチャ用のボールをうまく投げることができなかった児童も、回数を重ねる内に、コツをつかみコントロールできるようになってきました。体験後は、「初めての体験だったが、とても楽しいスポーツだとわかった。」「パラリンピックの種目を体験できてよかった。」など、よい体験になったという感想が、多くの児童から聞かれました。

6月30日更新各学年の様子

3学年バス遠足(関わる力・みつめる力)6月27日(金曜日)

3年生は、茨城県自然博物館(ミュージアムパーク)、明治なるほどファクトリーにバス遠足に行きました。

ミュージアムパークでは、班ごとに分かれて先生から出された4つのミッションをクリアしながら、館内の様々な展示物を見学して回りました。子供たちは、お互いに声を掛け合いながら、公共の場にふさわしい態度で見学することができました。お昼は、良いお天気の中、芝生広場の木陰でさわやかな風に吹かれながら、おうちの方の工夫を凝らしたお弁当をおいしそうに食べていました。

午後からは、明治なるほどファクトリーに移動し、ヨーグルトを作る工場の見学を行いました。衛生管理の徹底した工場の様子を見たり、明治の栄養士さんとオンラインでつなげて、牛乳やヨーグルトが、体の成長に必要な栄養分が豊富に含まれていることを聞いたりしました。最後には一人一人にお土産もいただき、充実した見学になりました。

遠足を通して、3年生の子供たちの成長を感じられる一日になりました。

猫の目はどう見えてるのかな

お弁当おいしいな

牛乳・ヨーグルトはすごいぞ

委員会活動(みらい学習:フォロアーシップ)6月25日(水曜日)

活動の振り返り

昼休みの時間に、5・6年生は委員会活動を行いました。4月からの活動を振り返り、よくできた点や改善すべき点について話し合いを行いました。さらに、これから夏休みまでの期間や、夏休み明けにどのような活動を行ったらいいのか意見を出し合いました。学校がより過ごしやすくなるために、様々な意見が出され、自主的に活動をしていこうとする姿に、高学年の子供たちの頼もしさが垣間見れる時間になりました。

情報モラル学習(みらい学習:リスクマネジメント力)6月24日(火曜日)

この情報は誰が見られるかな

本日3・4年生で情報モラルについての学習を行いました。ICT支援員の古畑先生が作成してくれたスライドを見ながら、SNSの特性やオンラインゲームとの付き合い方、ネット上の友達との付き合い方など、インターネットを使う上で、気をつけなければいけないことについて考えました。

ゲーム機やスマートフォンなどでインターネットを使うことが当たり前な今の時代に、子供たちが安全に情報機器を使えるように、これからもこのような学習を繰り返していきたいと思っています。

5年生食育授業(みつめる力)6月20日(金曜日)

野菜に含まれる栄養は?

6月20日(金曜日)に、5年生で、栄養教諭である龍ケ崎中学校中井先生による、食育の授業を行いました。

今回は、なぜ野菜を食べなければいけないのかについて学習しました。様々な栄養素がある中、野菜でないと上手にとることができない栄養があり、バランスよく栄養をとるためには、野菜を食べることが一番の近道なことを学びました。

あまり野菜は得意でない子供たちもいるようでしたが、野菜を食べる大切さを知り、バランスのよい食事を食べてほしいと思います。

6月20日更新各学年の様子

4年生バス遠足:県庁・笠間方面(関わる力)

本日4年生は県庁・笠間方面に遠足に行ってきました。

県庁では、まず県政シアターで茨城県の特産物や地域の様子など、県についての様々な情報をまとめた映像を見せていただきました。次に庁舎25階の展望ロビーに移動し、県庁の説明や、展望ロビーからの眺めを楽しみました。子供たちは、茨城県内で一般の人が利用できる一番高い建物からのすばらしい眺望に歓声を上げていました。最後に県議会議事堂で、県議会についての説明を聞き、熱心にメモをとっていました。

午後からは、笠間の大津晃窯に移動し、笠間焼の手びねり体験を行いました。思うような形にならず苦戦しながらも、それぞれに作品を作り上げていました。後日焼き上がって完成した作品を見るのが楽しみです。

帰校しバスから降りてくる子供たちは、疲れは見えましたが、みんな笑顔で充実した一日を過ごせたようです。

展望ロビーからの眺め

県議会議場を見学

手びねり体験

6年生租税教室(関わる力)

6年生は竜ケ崎税務署の方をお招きして租税教室を行いました。小学生にはなかなかなじみのない税金について、どんなことに使われているのか、税金がなくなったらどうなるのかなどについてお話をしていただきました。税金について多くのことを知ることができ、その大切さを実感する機会になったようです。

税金クイズ

一億円の重み

緑の募金運動(みらい学習:リーダーシップ)

募金お願いします

6月16日、17日の二日間、環境福祉委員会の子供たちが「緑の募金」の呼びかけを行いました。

この運動は「緑の募金で進めようSDGs」をスローガンとし、緑化思想の普及啓発を図るとともに、その募金をもって学校、公園等の公共施設の環境緑化を推進し、また造林・間伐等の森林整備を促進することを目的に、毎年全国的に行っている運動です。

委員会の児童は、昇降口前で登校してくる子供たちに、募金の呼びかけを一生懸命に行っていました。毎年多くの募金が集まり、緑化運動の推進に役立ててもらっていますが、今年もたくさんの子供たちの協力で、多くの募金が集まっているようです。

6月13日更新各学年の様子

基礎力アップチャレンジ問題

問題にチャレンジ

茨城県では、子供たち一人一人が自分自身で未来を拓くための「学ぶ力」を高められるようにするため、全国学力・学習状況調査結果から明らかになった本県児童生徒の学力上の課題の解決を図るため、【未来を拓く学ぶ力プロジェクト】を実施しています。

今日は、3・4・6年生が、到達度確認問題「基礎力アップチャレンジ」、5年生が「要約・記述問題」に取り組みました。基礎力アップチャレンジ問題は、タブレットで回答するCBT方式で行われ、基礎的な知識及び技能を問う問題を真剣に解いていました。

今後も子供たちの「学ぶ力」向上に取り組んでいきます。

6月6日更新各学年の様子

スクールカウンセラー佐々木先生の授業

授業風景

6月4日(水曜日)に、6年生でスクールカウンセラーの佐々木先生が授業を行いました。言葉と心について学習し、心理カウンセラーとしての専門的な意見を交えながら、強い言葉を使うと心がどのような状態になるのか、心を穏やかに過ごすためにはどのようにすればいいのかなどについて話をしました。

今後も、ここで学んだことを、いじめ防止に役立てられるよう指導していきたいと思います。

6月4日更新各学年の様子

集会委員会のあいさつ運動(みらい学習:リーダーシップ)

元気にあいさつ

本日は、保護司会・更生保護女性会の皆さんと一緒に、集会委員会があいさつ運動をおこないました。あいさつ運動ののぼりを持ちながら、登校してくる子供たちに元気にあいさつをしていました。大きな声で元気にあいさつを返してくれる子もたくさんいて、委員会の6年生たちもうれしそうでした。

雨の日の過ごし方

畳の上で読書

今日は雨が降り、肌寒い一日でした。子供たちは教室でカルタをしたり、図書室で読書をしたりと、室内で静かに過ごしていました。

茨城県では、児童の読書意欲を高めるため、読書に積極的に取り組んだ児童を表彰し、家庭や地域の協力を得ながら、読書の楽しさや喜びを広げていくために、「みんなにすすめめたい一冊の本推進事業」を行っています。4年生以上では、年間50冊以上、4年生からの3年間で300冊以上本を読むと表彰されます。1~3年生でも、学校独自に表彰していますので、これから梅雨を迎え雨の多い時期には、学校でもご家庭でも読書に取り組んでみるよい機会ではないかと思います。

大きく育て野菜たち(みつめる力・解決する力)

大きく育て!!

2年生は、生活科「さいばい:おおきくそだってね」の学習で、自分の選んだ野菜を育てています。ミニトマトやキュウリ、なすにオクラなど、いろいろな野菜が植木鉢の中で育ってきています。2年生の子供たちは、毎日お水をあげて一生懸命に野菜の面倒を見ています。

「葉っぱがこんなに増えたよ」「花が咲いたよ」など野菜の様子をうれしそうに話してくれる子たちがたくさんいます。いまから収穫の時が楽しみです。

5月27日更新各学年の様子

体力テスト測定のお手伝い(関わる力)

「がんばれー」の声も聞こえます

5年生が、2年生の体力テスト測定のお手伝いを行いました。5年生の中には、自分が1・2年生の時に手伝ってもらったことを思い出し、今度は手伝いする側になったことを誇らしく感じているようでした。2年生も、5年生のお兄さんのお姉さんの励ましの声を聞き、いつも以上にがんばって取り組んでいました。2年生の皆さんも、大きくなってお手伝いをする側になった時に、今日のことを思い出すのかもしれませんね。

1年生あさがおの観察(みつめる力)

chromebookで写真撮影

1年生は生活科で育てているあさがおの観察を行っています。今日は、1人1台端末(chromebook)を使って、子葉の様子を撮影しました。いろいろな角度から撮影し、その写真を使って観察の記録を書きました。

まだ1人1台端末の使い方はおぼつかないところもありますが、今後も様々な学習で活用していきます。

2年生バス遠足(思いやり・みつめる力)

5月23日(金曜日)、2年生がバス遠足でふなばしアンデルセン公園に出かけました。予報では天候が心配されていましたが、当日は日差しも届くよい天気で、最高の遠足日和でした。

午前中はグループでの活動を行い、アスレチックやボールパークなどで遊びました。子供たちはお互いに声を掛け合いながら、協力して活動することができていました。

午後からは「子ども美術館」でクリアキーフォルダーづくりを行いました。しおりに描いてきた絵を見ながら、色鉛筆やペンを使って思い思いのクリアキーフォルダーを作成することができました。

子供たちからは、「もう帰っちゃうの」「また来たい」など声も上がり、楽しく充実した一日を過ごせたようです。

出発式も子供たちで進行します

グループで外遊び

すてきなキーフォルダーができました

1年生学校探検

生活科の「がっこうとなかよくなろう」の学習で、1年生がグループごとに学校探検を行いました。学校にはいろいろな仕事があり、みんなのために働いていることに気付いたり、友達と時間や約束を守って楽しく活動したりすることを目標に実施しました。

校長室や職員室の見学や次への移動の際には、グループの友達と声を掛け合って活動し、気になったところは、cromebookで写真を撮影しながら発表に使う資料も集めていました。

この探検で発見したたくさんのことを、友達と楽しく伝え合っていってほしいと思います。

校長室を探検です

タブレットも使いこなしてます

夏日

ミストシャワー

今日は、昨日とは一転して太陽の照りつける暑い一日となりました。お昼過ぎには29℃を超え、真夏日の一歩手前まで気温が上がりましたが、湿気が少なかったため、暑さ指数(WBGT)はあまり上がらず、比較的過ごしやすかったようです。

昼休みには、昇降口から校庭への出口付近にミストシャワーを設置し、少しでも涼しさを感じられるよう対策を行いました。

まだ体が熱さに慣れていないため、熱中症になる危険が高い時期です。学校でも適度な水分補給や、規則正しい生活習慣など、体調管理をしっかりできるよう、呼びかけをしていきます。

5月16日更新分

城西中学校区合同引渡訓練

震度5強以上の大きな地震が発生し、引き渡しでの下校になった想定で、引き渡し訓練を行いました。今回は、城西中学校区合同で、大きな災害が発生したときの対応について、共通理解を図り、児童生徒の安全を確保する目的で行いました。

避難訓練は今年度2回目ということもあり、前回の訓練よりも素早く避難することができました。また、保護者の皆様のご協力もあり、スムーズに引き渡しができました。

今後も子どもたちの安全・安心のために、ご協力をお願いいたします。

素早い避難でした

引き渡し開始

あさがおの種を植えたよ

植木鉢の準備

1年生の生活科「はなをさかせよう」では、植物を継続的に栽培する活動を通して、それらの育つ場所、成長の様子に関心をもって働きかけ、それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、植物に親しみをもち、大切にしようとすることができるようにすることを目指しています。

今日は、購入していただいた植木鉢に、土や肥料を入れて準備を整え、ひとりひとりあさがおの種を植えました。夏休み頃には、生長して花が咲いてくると思います。いまから楽しみですね。

5月12日更新各学年の様子

城西中学校区龍の子人づくり学習

城西中学校区では「夢や希望の実現に向けて自ら課題を発見し、自ら解決できる児童生徒の育成」を目標に、各教科や行事などで取り組みを進めています。

その一環として、2年生が国語「はたらく人に話を聞こう」の学習で、校長先生と黒田先生にインタビューをおこないました。グループごとに分かれ、事前に考えてきた質問を聞き、真剣にメモをとっていました。この学習で学んだことを生かし、生活科では町探検を実施する予定です。地域の方やお店の方にも上手にインタビューができるといいですね。

校長先生にインタビュー

黒田先生にインタビュー

水泳学習が始まりました

今年度の水泳学習が、6年生からスタートしました。今年もたつのこアリーナプールで実施しています。

少し肌寒い日でしたが、子どもたちは、龍ケ崎市水泳協会の皆さんに教えていただきながら、一生懸命練習に励みました。

久しぶりの水泳学習でしたが、楽しみながら泳ぐことができたようです。

※この事業は、「龍ケ崎市子どもが主役!魅力ある学校づくり推進事業交付金」を活用して行われています。

あいさつ運動

保護司会・更生保護女性会の方が、正門前であいさつ運動をおこなってくださいました。一人一人に声をかけてくださりながら、子どもたちを暖かく迎えてくださいました。

防犯サポーターの皆さんを始め、多くの地域の皆さんに見守られながら馴柴小の子どもたちが生活できていることを、本当にうれしく思います。

これからもよろしくお願いいたします。

元気なあいさつができるかな

防犯サポーターさんも見守ってくれています

5月2日更新分

栄養教諭による食育授業

1年生で、栄養教諭の中井先生による食育の授業を行いました。給食にどのような食材が使われているのか、どのような工夫をしているのかなどのお話を伺いました。子どもたちは、毎日食べている給食が、栄養のバランスを考えたり、おいしく食べてもらうための工夫が凝らされていたりすることを知りました。そのためか、今日の給食は食べ残しが少なかったようです。これからも、給食を作ってくださっている皆さんに感謝しながら、おいしく給食を食べたいですね。

いばらきエコスタイル

茨城県では、地球温暖化対策の推進のために、職場や家庭における一人ひとりの自主的かつ積極的な取組をさらに進めるため、県民運動「いばらきエコスタイル」の普及啓発を行い、環境に配慮したライフスタイルの定着を図ることにより、脱炭素社会の実現を目指しています。

そこで、執務室等の室温に応じて服装を調節することとし、5月1日から10月31日(従来のクールビズ実施期間)については集中取組期間とし、原則として上着及びネクタイを着用しないこととなっています。

保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

食物アレルギー対応研修

緊急時に職員が速やかに、かつ適切に対応できることをねらいとして、食物アレルギーのある児童が、アナフィラキシーを発症したと想定した研修を行いました。

食物アレルギーや、エピペンの打ち方について確認した後、実際の場面を想定してシミュレーションを行いました。それぞれの先生方が、役割を分担してどう対応していくのか確認することができました。また、シミュレーションの後には、心肺蘇生(AED)のミニ研修を実施しました。

今回の研修を生かし、対応方法を改善しながら、子どもたちの安全を守っていきたいと思います。

エピペン打ち方を確認

心臓マッサージとAED

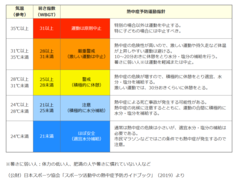

熱中症警戒アラート運用開始

熱中症指数

本日から環境省が熱中症警戒アラートの運用を開始しました。昨年の夏も暑い日が続きましたが、今年はかなり早い時期から暑い日が続いています。

学校では、WGPT(暑さ指数)を計測し、危険な暑さの時には、体育の授業だけでなく、休み時間の外遊びも中止して、熱中症予防を行っていきます。

また、この時期は暑さに体が慣れておらず、体調を崩しやすくなっています。ご家庭でも「早寝・早起き・朝ごはん」を心がけ、体調の管理に気を配っていただければと思います。

読み聞かせ

紙芝居で読み聞かせ

読み聞かせボランティア「おはなしぽけっと」の皆さんによる読み聞かせを3・4年生で行いました。昔話などを、紙芝居や絵本を使って読み聞かせてくださいました。中には、地球の話をきれいな写真入りの本でお話ししてくださる方もいて、子どもたちはとても興味をもってお話を聞いていました。今年も、子どもたちにとって朝の楽しみな時間になりそうです。

黙動清掃

馴柴小では、掃除の時間に話をしない、黙動清掃に取り組んでいます。昇降口や靴箱を掃除している3年生も、一言も言葉を発せず、黙々と清掃に取り組んでいました。とてもすばらしいです。

端から端までぞうきんがけ

靴箱掃除も黙々と

学習参観・学年懇談を行いました

新年度が始まって一回目の学習参観・学年懇談を行いました。子どもたちは、朝からそわそわと落ち着かない様子でしたが、授業が始まると、お家の方によいところを見せようと、一生懸命がんばっていました。

学習参観後に行った学年懇談にも多くの保護者の皆さんに参加していただき、今年の学年の方針などについて説明を行いました。

お休みのところ、多くの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。職員一同、子どもたちの笑顔のためにがんばっていきたいと思います。

たくさんのお家の方に見られて緊張しちゃうかな

いいところを見せるぞ

学年懇談会

4月18日更新分

避難訓練(火災)を行いました

4月から新しい教室になりましたので、避難経路の確認も兼ねて、火災による避難訓練を行いました。3階の理科室から火が出たとの想定で、どこから、どのように逃げればいいのか確認しながら訓練を行いました。子どもたちは口をハンカチ等で覆いながら、おしゃべりをしないで避難することができました。

この冬は各地で大きな山火事などもおこりました。どこにいても今日の訓練のように落ち着いて避難することが大切ですね。

非常階段から避難

きちんと並んで避難しています

約5分で避難完了

1年生給食スタート、全国学力学習状況調査

本日から1年生の給食がスタートしました。小学校で初めての給食でしたが、上手に準備することができました。みんなおいしそうに食べていました。

また、6年生は「全国学力学習状況調査」を行いました。今年は国語・算数に加えて、理科も実施しましたが、精一杯がんばっていました。各教科の正答率などが分かりましたら、職員で分析を行い、今後の学習に生かしていきたいと思います。

おいしく食べられたかな

完食です

テストに真剣に向かい合っています

日本語指導

まずはあいさつから

日本語を母国語としない子供達への日本語指導が始まりました。

日本語ボランティア「フレンド」の方が週に1回来校して、日本語を教えてくださいます。基本的なあいさつから、ものの名前や曜日など、日常生活に必要な言葉を学んでいきます。

はじめはなかなか難しいと思いますが、早く友達と不自由なく会話ができるようになれるといいですね。

※この事業は、「龍ケ崎市子どもが主役!魅力ある学校づくり推進事業交付金」を活用して行われています。

体位測定が始まりました

春らしい暖かい日も多くなってきました。暖かさに誘われてツバメも毎年恒例の巣作りを始めたようです。

先週の金曜日から、体位測定も始まりました。昨年よりどのくらい大きく成長したのか、太り過ぎ、痩せ過ぎなどの心配がないかを調べています。今日は1・2年生が体位測定を行い、きちんとした態度で測定をすることができました。次は夏休み明けに実施する予定です。どのくらい大きくなるか楽しみです。

きちんと並んで順番を待ちます

どのくらい大きくなったかな

ツバメもやってきました

委員会活動

今年度最初の委員会活動を行いました。それぞれの委員会で役割分担や仕事の内容の確認をしました。

馴柴小のみんなのためにがんばってほしいと思います。

給食の片付け方を確認しています

仕事の内容を確認中です

4月11日更新分

登校班会議

本日、2時間目に登校班会議を行いました。

登校班会議では、新しく入った新1年生の確認や、集合場所、集合時間の確認、そして何よりも、安全に登校するためのルールの確認を行いました。

班長・副班長さん達は、まだ小さな1年生のために、班の並び順や歩くスピードなどについてしっかりと確認していました。

明日からも、事故なく安全に登校できるように、皆さんで気をつけていきましょう。

班ごとに発表

並び順を確認

交通安全動画の視聴

令和7年度第79回入学式

暖かな日差しの中、令和7年度第79回入学式を行いました。

新入生の子供たちは、入場では少し緊張した様子でしたが、担任の先生の呼名では、みんな元気に返事をすることができました。新しい馴柴小の仲間として、早く学校に慣れて楽しく過ごしてほしいと思います。

また、在校生で唯一式に参加した6年生は、朝の準備や保護者の受付、歓迎の言葉など、立派な態度で新入生を迎えることができ、最上級生としての自覚が感じられました。これからも様々な学校行事での活躍を期待しています。

元気にお返事

歓迎の言葉

さあ、がんばるぞ

元気に外遊び

今日は学校が始まってはじめての長い休み時間がありました。よく晴れて穏やかな日になったために、多くの子供たちが久しぶりの外遊びを楽しんでいました。子供たちの元気な声がグラウンドに響き、あらためて学校がスタートした実感がわきました。休み時間が終わった後の靴箱を見ると、きちんとそろえてある子が多く、すばらしかったです。

明日は入学式です。かわいらしい1年生が入学してくるのが楽しみです。

先生と一緒

たくさん遊んでいます

クツがそろってます

令和7年度新任式・始業式

本日から子供たちも登校して、令和7年度が始まりました。朝、登校してくる子供たちは、新年度への期待で目を輝かせていました。

まず、体育館で新任式・始業式が行われました。式では、先生方の話をしっかりと聞き、とても素晴らしい態度でした。また担任発表では、担任の先生が発表されるたびに、歓声が上がっていました。その後の学級開きでも、落ち着いた雰囲気の中で新しい学級をスタートできたようです。

教職員一同、「やさしく支え合い伝え合う」学校づくりを目指して、子供たちと共にがんばっていきたいと思います。

令和7年度が始まりました

新たに5名の先生方を迎え、令和7年度がスタートしました。

4月7日(月曜日)に新任式・始業式、4月9日(水曜日)に入学式が行われます。

元気な児童の皆さんと会えるのを楽しみにしています。

桜の花

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

学校案内

学校案内 学校生活

学校生活 行事予定

行事予定 学校/学年だより

学校/学年だより