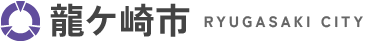

1995年の阪神大震災では、地下深部の地質構造の影響により、建物の全壊率が30%を超える幅狭い地帯が六甲山に沿って出現し、「震災の帯」と呼ばれました。

死者の発生地点はこの「震災の帯」にほぼ重なっており、建物倒壊と死者発生とが密接に関わっていることを示しています(図26)。

震災により亡くなった人は、災害を原因とする疲労や病気などによるいわゆる関連死を除くと、約5500人でした。

死亡原因の調べでは、この直接犠牲者の80%以上が建物の損壊や家具等の転倒・落下によるものでした。

火災により亡くなった人を除くと、この割合は95%を超えます。

その死亡推定時刻は地震直後(15分以内)がほぼ90%で、ほとんど即死の状態でした。

地震による火災の大部分は建物の倒壊に伴って発生します。

火災による犠牲者は、建物が完全倒壊しなければ逃げ出したり救出したりして減らすことができます。

阪神大震災のときには幸い風がほとんどなかったので、延焼速度は時速20m程度と非常に遅いものでした。

もし多数の家屋倒壊が生じていなければ、火災による550人の犠牲者の多くは助かったものと考えられます。

したがって建築物・構造物とくに住家を耐震的にして壊れないようにする事前のハード対策が、地震防災対策の中心となります。

全く突発的に起こる地震では、発生時の緊急対応によって被害を防ぐ余地はきわめて小さいものです。

災害後の状況について考えてみても、住む家が残されているか否かは、その後の生活に決定的な影響を与えることは容易に想像できるでしょう。

家が壊れ住む場所を失う人が少なければ、避難所の開設と救護活動、仮設住宅の建設、ゴミ処理、生活再建支援などの諸問題を小さくします。

水・食料などの準備、帰宅困難への対処などは、生き残ってこそ初めて意味をもってくるものなのです。

現在の建築物耐震基準は、1980年の建築基準法改正により、設計震度を原則として0.2G、すなわち自重の20%の水平力に耐えられるように設計し、また、自重の100%までの力に対しては、変形はしても大破壊には至らないようにする(人への危害力は抑える)、という2段階基準に定められています。

兵庫県南部地震では、この基準に従っていない古い在来工法の木造家屋が多数残っていて倒壊し、多くの死者をもたらす原因になりました。

主として壊れたのは、建築年代が古く、基礎が弱く、重い瓦屋根の、壁が少なくてその配置が偏っている間取りの悪い木造住宅でした。

とくに、戦争直後に建てられた、したがって1950年の建築基準法制定以前の、木造共同住宅(長屋)が著しい被害を受けました。

一方、枠組み壁工法(ツーバイフォー)やプレハブのように面を組み合わせる方式の建物に被害は少なく、建築構造の差が被害の差に明瞭に表れました。

木材は繊維組織で構成され、軽くて粘り強い特性をもつので、耐震建築材料に適しています。

しかし、これを構造物として組み上げる場合、日本古来の方法(軸組み枠工法)では、その接合部に力が集中して破壊されやすくなります。

また、開放的で壁が少ない、各部屋が広い、瓦屋根で重い、土壁で脆い、などが古来の日本家屋で、一般に耐震性が劣ります。

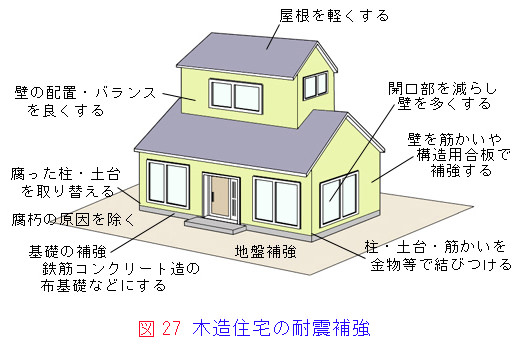

木造住宅の耐震性を高める方法は、硬い地盤を選んで鉄筋コンクリート基礎に土台を緊結する、屋根を軽く壁を多くする、木材の腐食・蟻害を防ぎその接合部を金物で補強する、床を剛強にして建物を一体化する、などです(図27)。

とくに、耐震性のある壁をできるかぎり多く、かつそれをバランスよく配置することが重要です。

耐震性の壁とは、筋かいを入れたり、構造用合板を張付けたりした壁です。

壁が多く使われていても、道路に面した1面の全体を開口させるなど、その配置が偏っていると弱い部分に力が集中して壊れます。

強さや粘りによって震動に抵抗するという方法の他に、地盤の揺れを伝えない免震構造や揺れを積極的に減衰させる制震構造が広く採用されるようになりました。

免震構造は、まず建物を地盤から切り離し、ゴムやスプリングなど固有周期の長い材料の基礎(アイソレーター)で建物を柔らかく支持し、鉛や軟鋼などエネルギーを吸収するダンパーを使って変位を小さくるするという方法によっています。

制震構造は、オイルダンパーや種々の弾塑性材料のダンパーにより、震動のエネルギーを熱に変えて吸収し、揺れを減衰させる方法です。

一般住宅向けには、揺れを吸収する簡易な制震の装置や材料が開発されています。